|

Famosi acquedotti romani e le sue acque

I Romani con le loro monumentali costruzioni hanno reso gli acquedotti

imponenti, ma non possiamo dar loro il merito di avere introdotto (anche se vi

hanno apportato migliorie) la tecnica della condotta delle acque. Questo sistema

era gia conosciuto ed usato dal più antico popolo mesopotamico dei Sumeri. I

loro condotti erano costruiti con mattoni ed a volta per avere un miglior

drenaggio e un maggiore scolo delle acque. Lo stesso Strabone ci porta a

conoscenza di un sistema chiamato "cochlis" per fare salire l'acqua ai

giardini pensili di Babilonia. Nella città Assira di Bavian, un'iscrizione ci

porta a conoscenza di un acquedotto a vasche degradanti che serviva a portare

acqua potabile alla città di Nivive.

Molti degli acquedotti che troviamo scavati nella roccia in Giudea, in Samaria e

in Galilea, sono di origine fenicia, ma gli stessi Fenici costruttori del

celebre acquedotto di Tiro, appresero questa tecnica dagli Ittiti. Resti di

condotti sono stati ritrovati nel palazzo di Cnosso, sotto un pavimento, altri

ad Argo, a Micene, a Tirinto e Itaca. Omero stesso ricorda l'esistenza di questi

condotti presso la casa di Ulisse. Gli acquedotti greci sono molto diversi e

hanno anche diversa provenienza. Quelli che approvvigionavano la città

di Atene e la circostante pianura fino al Pireo erano una complessa rete di

condotti sotterranei costruiti in pietra e ricoperti di lastre oppure di

tegole con pozzetti di aerazione. Poche e frammentarie sono le notizie che

abbiamo in merito agli acquedotti etruschi, ma conoscendo le loro abilità

e capacità

idrauliche, si può

senz'altro dire (senza essere smentiti) che la tecnica dei condotti scavati

nel sottosuolo o nella roccia fosse già

di loro conoscenza. Se invece dobbiamo parlare dell'acquedotto come

monumentale opera sopraelevata non vi è

alcun dubbio: è

quello romano, come stanno a dimostrare le testimonianze scritte dal "curator

aquarum" Frontino, Vitruvio e Plinio.

Oltre al libro scritto da Frontino, Vitruvio e Plinio (libro vitruviano),

l'opera più importante sull'argomento è il “De aquæ ductu urbis Romæ”

scritto da Sesto Giulio Frontino nel I sec. d.C., periodo in cui aveva

l'incarico di "curator aquarum". Detto libro è composto da una

prefazione e da diversi capitoli in cui tratta argomenti specifici come derivare

l'acqua con tubi di piombo (“fistulæ”). Si parla inoltre degli addetti a

ripartire in modo equo l'acqua nelle case e nelle vie e della regolare pulizia

degli acquedotti ad opera dei fontanieri (“aquarii”) e delle astuzie (f”raudes”),

così chiamate quelle "azioni" a cui spesso i fontanieri ricorrevano

per fornire agli osti (“tabernarii”) una maggiore quantità d'acqua, a danno

del pubblico. Come possiamo vedere molti anni, addirittura secoli, sono passati

ma nulla è cambiato sotto il sole.

Quando erano in funzione i primi acquedotti, soltanto l'acqua in eccesso

"acqua caduca" veniva concessa ai bagni pubblici e solo dopo aver

pagato un canone. Invece l'uso dell'acqua per i privati, era gratuito oppure

dato in cambio di servizi resi allo stato o come "beneficia principis".

Vitruvio invece ci porta a conoscenza di una amministrazione idrica ben diversa,

elaborata da lui stesso o da Agrippa, nella quale, da parte dei privati vi era

l'obbligo, sulla base di un contratto con lo Stato, di pagare una tassa. Con

tale sistema si volevano eliminare tutti privilegi avuti con le concessioni

individuali e gratuite e tutti gli allacciamenti abusivi. Leggendo le cronache

di vita quotidiana dell'epoca si viene a conoscenza che, a Roma, nonostante le

grosse canalizzazioni di piombo che portavano l'acqua dagli acquedotti alle

abitazioni private, la si poteva utilizzare soltanto al pianterreno delle insulæ,

dove abitavano i più

facoltosi. Gli abitanti dei piani alti erano costretti a procurarsi l'acqua

alla più

vicina fontana e questo rendeva difficile la cura della pulizia. Giovenale

nelle sue Satire cita spesso i portatori d'acqua (“aquarii”),

segno che erano necessari alla vita collettiva d'ogni stabile. In effetti

nessuna costruzione ci ha ancora rivelato le colonne montanti che avrebbero

permesso di portare l'acqua ai piani più

alti.

Per la costruzione degli acquedotti e per la loro, non meno importante

manutenzione, il compito era affidato ai censori e in mancanza di loro agli

edili aiutati da altri funzionari: adiutores, architecti, curatores,

procuratores. Sotto l'aspetto finanziario erano preposti i censori, coadiuvati

dai questori, mentre i magistrati amministravano il tesoro dello stato.

Nel 146 a.C. il pretore Marcio ebbe l'incarico dal Senato di fare riparare gli

acquedotti logorati dal tempo (“quassati

venustate”)

e di infliggere pesanti pene verso quei privati che si erano allacciati alle

condutture pubbliche in maniera abusiva (“fraudes

privatorum”).

Agrippa, avuto il compito dall'Imperatore Augusto di occuparsi delle acque, lo

portò

a termine servendosi di 240 schiavi di sua proprietà.

Alla morte di Agrippa, fu l'imperatore stesso ad assumere l'incarico della “cura

aquarum”,

attraverso un funzionario del senato, il “curator

aquarum”,

che da un suo apposito ufficio svolgeva l'incarico affidatogli. Colui che

ricopriva detto incarico era posto ai livelli più

alti della carriera pubblica, aveva privilegi e onori propri dei magistrati

ed aveva a disposizione un vasto seguito di assistenti.

La specifica funzione dell'ufficio delle acque era quella di mantenere in piena

efficienza gli impianti ed intervenire ove necessario per il suo completo

ripristino, riportando così

l'impianto alla sua massima capacità

di approvvigionamento idrico. Numeroso personale faceva parte di questo

ufficio. In esso vi erano: architecti o ingegneri idraulici, misuratori (“libratores”),

quelli che mettevano in opera le tubazioni (“plumbarii”),

gli operai (“aquarii”),

i segretari, gli archivisti e gli amanuensi.

FAMOSI ACQUEDOTTI ROMANI E LE SUE ACQUE

L'ACQUA APPIA: fu portata a Roma da Appio Claudio Cieco, nel 512 a.C.;

attraverso un acquedotto lungo circa sedici chilometri (quasi tutto sotterraneo)

con una portata di acqua giornaliera di 73.000 mc. Detto acquedotto fu costruito

con blocchi di tufo dotati di una cavità posta al centro del blocco.

L'ANIO VETUS: nel 272 a.C. il censore Mario Curio Dentato fece costruire il

secondo acquedotto di Roma. Questo acquedotto si snodava per circa 63 chilometri

ed anch'esso era interrato. Fu così

chiamato perché

l'acqua da cui proveniva aveva origine dalla valle dell'Aniene. La sua

Portata totale era di centosettantacinquemilanovecentoventi metri cubi di

acqua al giorno. E' da ricordare che un ramo secondario di questo acquedotto

portava acqua alle terme di Caracalla.

L'ACQUA MARCIA: l'acquedotto dell'Acqua Marcia fu fatto costruire nel 114 a.C.

da Q. Marcius Rex, pretore urbano da cui prende il nome. Le sorgenti da cui ebbe

origine questo acquedotto si trovavano al Km 61,5 della via consolare Tiburtina

Valeria.

L'ACQUA TEPULA: la costruzione dell'acquedotto fu ultimata nel 125 a.C. ad opera

dei censori C.N. Cepione e L. Cassio Longino. La sorgente di questo acquedotto

era presso i Colli Albani e le fu dato il nome di "Tepula" perché

la sua temperatura non scendeva mai al di sotto dei 16-17 gradi (temperatura

piuttosto calda per l'acqua). Essa seguiva lo stesso percorso dell'Acqua

Marcia e la portata giornaliera era di 17.800 mc. A partire dal 33 a.C.

attraverso un canale sotterraneo l'Acqua Tepula fu miscelata con l' Acqua

Julia, rendendola così

più

gradevole.

L'ACQUA JULIA: l'acquedotto dell'Acqua Julia fu costruito da M. Vispasio Agrippa

nel 33 a.C., con lo stesso percorso di quelli dell'Acqua Tepula e dell'Acqua

Marcia. L'acqua che vi scorreva, oltre ad essere di ottima qualità

era anche leggermente frizzante.

L'ACQUA VERGINE: fu portata a Roma da Agrippa nel 19 a.C. Le sue sorgenti sono

vicine a quella dell'Acqua Julia. Questo acquedotto aveva un condotto tutto

sotterraneo ed

è

ancora oggi in uso (nonostante i suoi duemila anni di storia). Quest'acqua

alimentava anche le terme di Agrippa.

L'ACQUA ALSIETINA:

detta anche Acqua Augusta, fu portata a Roma da Augusto nel 2 a.C. Partendo

dai laghi Martignano e attraversando il Gianicolo, dopo aver percorso 32.815

metri, giungeva a Roma. Questo acquedotto aveva una portata di 15.600 mc.

Poiché l'acqua era di origine lacustre è da immaginare che essa venisse

usata solo per irrigare i campi o per allagare il circo dove venivano svolte

le battaglie navali. Detto circo si trovava nelle vicinanze delle attuali

piazza Santa Maria e piazza San Cosimato in Roma.

L'ACQUA

CLAUDIA: questo acquedotto fu iniziato da Caligola nel 38 d.C. (insieme all'

Anio Novus) ma terminato da Claudio nel 52 d.C. ed è

tra le più

grandiose realizzazione eseguite. L'acqua veniva prelevata nella valle dell'Aniene

e seguendo un percorso di circa 69 km, di cui 15 allo scoperto e circa 16 su

arcate di tufo, e in parte fiancheggiando altri grandi acquedotti come Acqua

Marcia, Anio Vetus e Novus, l'acquedotto giungeva a Roma.

L'ANIO

NOVUS: anche questo acquedotto, come quello dell'Acqua Claudia, fu iniziato

da Caligola nel 38 d.C. e portato a termine da Claudio nel 52 d.C. Questo

acquedotto prelevava l'acqua direttamente dal fiume Aniene (da cui il suo

nome) e rappresenta senza dubbio la più

imponente costruzione idraulica dell'antica Roma, con i suoi ottantasette

chilometri di lunghezza di cui quattordici su archi ed una portata di

duecentomila metri cubi al giorno. Questa costruzione permetteva di

distribuire l'acqua anche alle zone più

alte della città.

ACQUA TRAIANA: questo

acquedotto fu costruito da Traiano nel 109 d.C. L'acqua veniva prelevata da

alcune sorgenti nei pressi del lago di Bracciano e dopo aver percorso circa

trentatrè chilometri, costeggiando la via Cassia, la Clodia ed infine l'Aurelia,

giungeva al Gianicolo. Questo acquedotto servì anche ad alimentare le terme

di Traiano.

ACQUA

ALEXANDRINA: l'acquedotto Alessandrino è

l'ultimo in ordine di tempo. Fu fatto erigere dall'Imperatore Alessandro

Severo intorno all'anno 226 d.C. L'acqua giunge a Roma su tipiche arcate

rivestite di laterizio e fu utilizzata anche per alimentare le terme

Alessandrine che altro non sono che il rifacimento delle terme di Nerone nei

pressi di Campo Marzio.

I

nove più antichi acquedotti romani avevano una capacità totale circa

992.200 mq al giorno.

Se

si pensa che la popolazione in età

traianea a Roma era di circa un milione di abitanti, vi era una disponibilità

di circa 1000 litri per abitante. Questo sta a dimostrare l'importanza che

le autorità

Romane dell'epoca davano all'acqua nella vita domestica di ogni giorno.

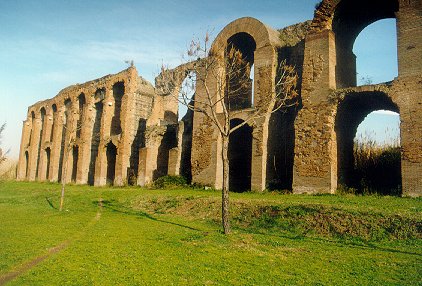

Acquedotto

Alessandrino

Acquedotto Claudia

Acqua

marcia

Resti di

acquedotto

|